- About the author

- Questions and Issues

- Edit and Contribute

- Introduction

- 1. JavaScript基礎

- 2. Titanium Classic基礎

- 3. イベント駆動型プログラミングの基礎

- 4. WebViewの使い方について学ぶ

- 5. TableViewの使い方について学ぶ

- 6. HTTPClientの使い方を学ぶ

- 7. Titanium Classic応用編

- 8. ソースコードの保守性をあげる工夫

- 9. TableViewを一工夫して利用する

- 10. 手軽に使えて開発効率があがるJavaScriptライブラリの紹介

- 11. 日付処理を便利に行えるMoment.js

- 12. 配列操作を便利に行えるUnderscore.js

- 13. Titanium Classic環境からAlloyに移行する

- 14. はじめてのAlloy

- Generated using GitBook

データ取得処理も別ファイルにする

はじめに

さきほどは、UI生成処理を別ファイルにしました。ソースコードの保守性をあげる最後の仕上げとして表示するデータ取得部分についても別のファイルに切り出します。

Resources直下に、qiita.jsというファイルを新規に作成します。作成後は以下の様なフォルダ構成になるかと思います。

├── CHANGELOG.txt

├── LICENSE

├── LICENSE.txt

├── README

├── Resources

│ ├── KS_nav_ui.png

│ ├── KS_nav_views.png

│ ├── app.js

│ ├── iphone

│ ├── mainWindow.js

│ ├── qiita.js

│ ├── sample.json

│ └── style.js

├── build

│ └── iphone

├── manifest

└── tiapp.xml

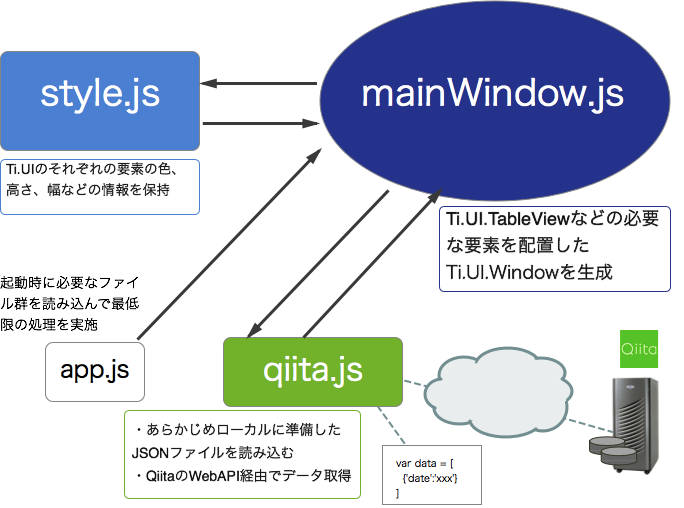

それぞれの役割を図にまとめると以下のようになります。

先ほど作成したstyle.js、mainWindow.jsはそのまま活用します。app.jsからデータ取得する部分を切り出して、その処理をqiita.jsに振り分けますが、以下にコードを示しながら順番に解説します。

app.jsの役割

先程までは、あらかじめローカルに準備してあるsample.jsonを読み込む処理をapp.js内で実装していましたが、app.jsは、起動時に必要なファイル群を読み込むだけにしたいためこの処理を分割します。

app.jsの中身

var qiita,body,win,mainWindow;

qiita = require("qiita"); //(1)

body = qiita.getLocalJSON(); //(2)

mainWindow = require("mainWindow");

win = mainWindow.createWindow('Qiita Viewer',body);

win.open();

app.jsのソースコード解説

- データを読み込む処理をqiita.jsに実装しておりその機能を読み込みます。

- qiita.jsで定義してるgetLocalJSON()関数を呼び出して、ローカルのsample.jsonを読み込みます。

qiita.jsの役割

qiita.jsは、ローカルのsample.jsonを読み込む処理をgetLocalJSON()という関数として実装します。処理としてはapp.jsに記述していたコードをgetLocalJSON()にそのまま移動したような形になります。

qiita.jsの中身

exports.getLocalJSON = function(){

var sample,file,body;

sample = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.resourcesDirectory, "sample.json");

file = sample.read().toString();

body = JSON.parse(file);

return body;

};

qiita.jsを拡張する

ここまでの処理をふまえて、応用編としてqiita.jsを拡張してみましょう。

取得したQiitaの投稿情報をTableViewを使って画面表示するで紹介したhttpCLientを活用してQiitaの投稿情報を取得する機能をqiita.jsに実装してみます。

具体的には呼び出す側のapp.jsから

- ローカルのsample.jsonを読み込む場合

- QiitaのWebAPIを通じて情報を取得する

という2つのことが出来ることを目指します

qiita.jsを編集する

これまで作ったqiita.jsに、一部処理を加えます。

exports.getLocalJSON = function(){

var sample,file,body;

sample = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.resourcesDirectory, "sample.json");

file = sample.read().toString();

body = JSON.parse(file);

return body;

};

// 今回拡張する機能

exports.getItems = function(callback){

var xhr,qiitaURL,method;

qiitaURL = "https://qiita.com/api/v1/items";

method = "GET";

xhr = Ti.Network.createHTTPClient();

xhr.open(method,qiitaURL);

xhr.onload = function(){

var body;

if (this.status === 200) {

body = JSON.parse(this.responseText);

callback('ok',body);

} else {

Ti.API.info("error:status code is " + this.status);

}

};

xhr.onerror = function(e) {

var error;

error = JSON.parse(this.responseText);

Ti.API.info(error.error);

};

xhr.timeout = 5000;

xhr.send();

};

拡張した処理の解説

上記の中でポイントになる箇所だけ抜粋します

exports.getItems = function(callback){ // (1)

xhr.onload = function(){

var body;

if (this.status === 200) { // (2)

body = JSON.parse(this.responseText);

callback('ok',body); // (3)

}

// 以下省略

};

- 通信処理が成功した場合に、取得した投稿情報を次の処理に渡したいためその処理名の引数を設定します。

- 通信が成功したかどうか判定するために、this.statusの値をチェックします。statusの値が200の場合には処理が成功してるのでそれ以降の処理を実行します。

- 引数callbackに、2つの値を渡します

まとめ

- UIを生成する処理をmainWindow.jsで定義

- データ取得する部分の処理をqiita.jsに定義

- app.jsは上記2つを連携する処理に特化

というように役割毎にファイルを分割することで、構造として理解しやすくなり、結果としてソースコードの見通しがよくなると思います。

TitaniumのClassicの環境でもこのようにファイルに分割することで、後述するAlloyを利用したアプリケーション開発にもスムーズに着手できるようになるかと思いますのでこのような形で役割毎にファイル分割して開発していくことをおすすめします。